分享:

——记AI研究院首期“课题进展文献综述”茶歇分享会

在数字化浪潮席卷全球的今天,人工智能技术正以前所未有的速度重塑着各行各业的研发范式。烟台国工智能科技有限公司AI研究院作为企业的"望远镜",肩负着探索前沿技术、引领创新方向的重要使命。为更好地履行这一职责,AI研究院于近期启动了"课题进展文献综述"系列培训分享茶歇会,首期活动聚焦"AI催化研发"这一前沿交叉领域,由国工智能AI催化研发课题负责人胡钧员研究员带来《AI催化研发手记:从小白到实战派》的精彩分享。本次活动不仅是一次知识盛宴,更标志着公司内部学术交流机制的全新升级。

催化科学:连接基础研究与产业应用的桥梁

催化科学作为化学工业的"基石",在能源、材料、医药等众多领域发挥着不可替代的作用。胡钧员在分享中系统梳理了催化剂的基本概念与发展历程,指出催化剂是"能够加快反应速度而在反应前后自身不被消耗的物质",其核心价值在于"改变反应进程"和"降低活化能"。从19世纪的硫酸合成催化剂到当代的电催化剂,催化技术的发展史堪称一部人类工业文明的缩影。

图1.催化剂世界发展史

特别值得关注的是,催化剂的分类与应用场景呈现出高度的多样性。按照反应体系可分为均相催化剂和多相催化剂;按照能量形式则包括热催化、光催化、电催化等不同类型。这些催化剂在精细化工、大宗化工、环境保护和氢能产业等领域有着广泛应用。本次分享的国工智能AI催化研发课题以"改变世界的8大催化剂"为例,生动展示了催化技术如何推动社会进步——从合成氨技术解决全球粮食问题,到费托合成实现能源转化,再到手性选择催化剂革新药物合成,每一项突破都深刻改变了人类生活。

传统研发模式的瓶颈与挑战

尽管催化科学成就斐然,传统研发模式却面临着越来越明显的瓶颈。胡钧员指出,催化剂研发是一个典型的多目标优化问题,需要同时兼顾"活性、选择性、产率、寿命"等多项性能指标,而这些指标往往相互制约,形成"一组一定程度矛盾的性能"。在传统实验试错模式下,研发一款新型催化剂往往需要"几十年、数万次实验"的积累,投入巨大而效率低下。

分子模拟技术的引入虽然部分缓解了这一困境,但仍存在明显局限。量子化学计算方法如密度泛函理论(DFT)虽然能够提供反应机理的微观洞察,但面临"计算精度不高"的固有难题,主要源于"多电子情况,方程求解变难"的理论限制。此外,传统计算方法"未包含时间尺度","难以考虑分子构象多样性",在解决复杂催化问题时往往力有不逮。

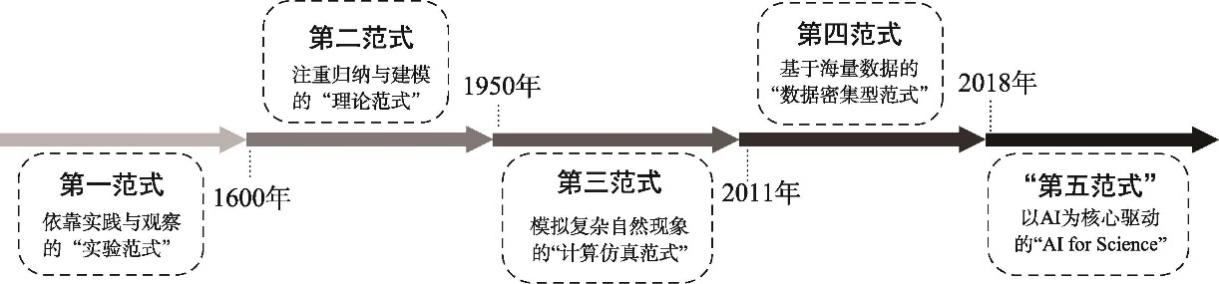

AI for Science:催化研发的范式革命

面对这些挑战,国工智能AI催化研发课题组成员通过梳理近60年来诺贝尔化学奖的获奖情况,探讨了理论化学的发展脉络与影响,并进一步梳理了理论化学研究范式变化: 理论范式→ 计算仿真范式→ 数据驱动的范式。而当前"AI for Science"的解决方案是“数据驱动的范式”的前沿,将其称为科学研究的"第五范式"(情报学报, 2025, 44(2): 132-142.)。这一范式以人工智能技术为核心,通过"学习与预测自然界和人类社会中的规律",实现科学发现和创新过程的加速。在催化领域,AI技术与分子模拟技术、实验化学不断地进行融合,产生新的“融合算法”可以给催化领域带来变革,这里列举了三个例子:

图3.科研范式演化图

首先是“智能反应路径搜索算法”。反应路径搜索算法目前学术界有很多,如键重排方法、外力驱动模型、扩散模型和随机行走算法,它们能够高效探索反应路径空间,但在面临复杂催化的场景中存在着计算缓慢、搜索空间巨大等情况。国工智能AI催化研发课题组团队开发的算法仅用5分钟就完成了一个基元反应测试,与传统方法相比效率显著提升。

其次是“分子生成算法”的创新。传统分子生成方法存在"生成分子数量庞大"、"较多不符合化学规则"、"可合成性不可控"等问题。国工智能AI催化研发课题组成员通过构建催化剂数据库、制定强化学习新规则和融合多种优化算法,开发出更高效的分子生成系统。这一系统能够"由人工智能技术生成人类经验之外的催化剂分子",大大扩展了研发的探索空间。

最后是“预测模型的构建”。通过机器学习技术分析催化剂描述符与性能之间的关系,建立高精度的预测模型。国工智能AI催化研发课题组特别强调,工业界场景下的AI应用面临"数据量较小"的挑战,需要开发"模型泛化能力要求较高,模型不宜太复杂"的解决方案,这对AI技术使用者提出了更高要求。

成功案例:AI催化研发的实践突破

理论创新需要实践验证。胡钧员分享了一个极具说服力的案例:某国内龙头化工企业长期依赖进口的聚烯烃催化剂研发项目。客户"花费几年时间,合成数百个分子"却几乎毫无进展,称之为"众多课题中最难的一个"。面对仅有66条实验数据的"少数据量场景",国工智能AI催化研发课题组团队运用AI技术,在一年半时间内实现了突破性进展。

通过构建"活性描述符"、"选择性描述符"和"固体量描述符"的预测模型,团队开发出能够生成百万量级候选分子的AI系统。经过高通量筛选,最终确定了一个各项性能均达标的分子结构。令人惊叹的是,AI"只推了一个分子,就达到客户做了几年实验、合成数百个分子所能达到的水平"。目前该分子已进入小试阶段,有望成为"世界首个由人工智能设计的可商用催化剂分子"。

这一案例生动展示了AI技术在解决"卡脖子"问题上的巨大潜力。通过AI辅助研发,中国企业有望在关键催化技术上实现自主创新,打破国外几十年积累形成的技术垄断。

催化剂平台:从定制化到标准化的演进

基于这些成功经验,国工智能AI催化研发课题提出了构建"催化剂AI研发平台"的愿景。该平台将分为三个层级:

(1)强定制化产品:面向复杂研发需求,需要融合计算化学、人工智能和催化剂专业知识;

(2)半定制化产品:则主要服务于常规催化剂研发,提供可编辑界面;最终目标是开发;

(3)标准化小分子催化剂平台:实现"录入历史实验数据和催化剂基本信息→性质预测→分子生成"的完整工作流。

国工智能AI催化研发课题组展示了平台测试案例:仅需20分钟即可构建预测模型,1-2分钟完成单个性能预测,DFT高精度计算也仅需数小时。这种高效率、智能化的研发平台有望彻底改变传统催化剂的开发模式。

首期"课题进展文献综述"茶歇分享会在热烈的讨论中圆满结束。国工智能AI催化研发课题的报告不仅系统梳理了AI催化研发的前沿进展,更通过真实案例展示了技术创新如何转化为产业价值。这一活动充分体现了AI研究院作为公司"望远镜"的战略定位——既要有仰望星空的前瞻视野,也要有脚踏实地的实践智慧。

催化科学的AI赋能只是一个开始。随着AI for Science范式的深入发展,我们有望在更多领域见证类似的变革。对烟台国工智能科技而言,这既是机遇也是挑战:如何将AI研究院的前沿探索与公司主营业务有机结合?如何培养既懂专业技术又精通AI算法的复合型人才?这些问题值得每一位国工人深思。

未来,AI研究院将持续举办高质量的学术交流活动,营造开放、创新的学习氛围,为公司高质量发展提供智力支持。正如本次分享会所展示的,在科学与技术边界日益模糊的今天,唯有跨界融合,方能智创未来。

2024-11-13

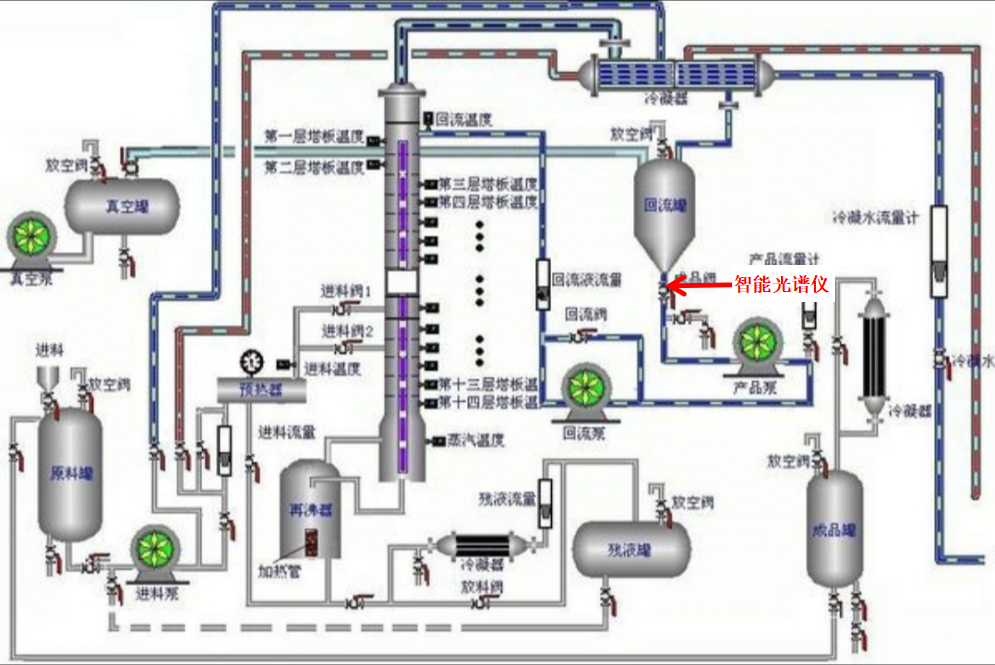

智能光谱仪在四氢呋喃精馏回收工艺在线检测的应用

2024-11-13

智能光谱仪在四氢呋喃精馏回收工艺在线检测的应用

精馏回收工艺是医药化工行业中的最为重要的典型单元操作之一,在原料药、精细化工、轻工业等各个领域都有极其广泛的应用。由于精馏过程的复杂性,精馏工艺过程的终点现阶段仍需要生产工人每隔一定时间取样送实验室检测,通过气相色谱测定含量,卡尔费休滴定法

2023-09-28

月圆人圆,国工与您贺中秋迎国庆!

2023-09-28

月圆人圆,国工与您贺中秋迎国庆!

中秋节是中国传统节日之一,也是一年中最重要、最盛大的节日之一。在这一天,以明亮的月亮和家人团聚为特点,承载着人们无尽的思念和美好的祝福。 国庆、中秋两节遇, 合家团圆精神俱。 团团圆圆过中秋, 欢欢喜喜

2023-09-01

国工智能与镁伽科技启动战略合作

2023-09-01

国工智能与镁伽科技启动战略合作

2023年8月28日,国工智能与镁伽科技举行战略合作签约仪式,国工智能董事长柳彦宏与镁伽科技创始人兼首席执行官黄瑜清先生代表双方签订正式战略合作协议,标志着AI辅助化工研发领先者、智能自动化实验室引领者开启强强联合发展之路。&n

2023-05-30

点亮创新发展精神火炬,勇攀人工智能科技高峰

2023-05-30

点亮创新发展精神火炬,勇攀人工智能科技高峰

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。在激烈的国际竞争中,惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。 5月27日